Микросервисная архитектура: когда стоит переходить и как правильно внедрять

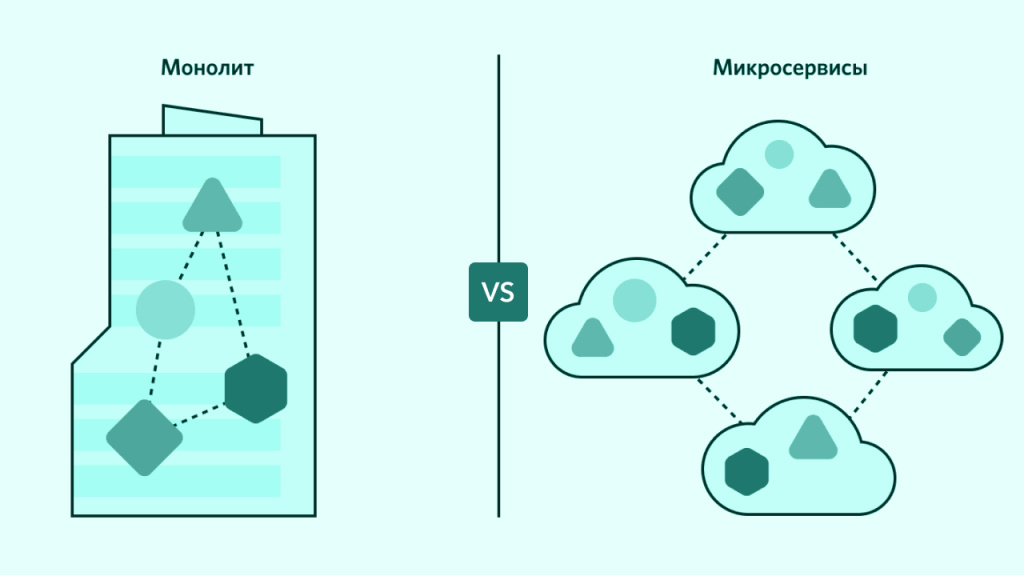

В мире разработки программного обеспечения постоянно появляются новые подходы, и один из самых обсуждаемых сегодня — микросервисная архитектура. Её противопоставляют классической монолитной архитектуре, создавая тем самым почву для споров «монолит vs microservices». Но что скрывается за этими терминами и когда действительно стоит переходить на новый подход? В этой статье мы простыми словами разберем ключевые моменты, преимущества и подводные камни, чтобы помочь вашей компании принять взвешенное решение.

Microservices как современный подход к программному обеспечению

Основной принцип микросервисов заключается в том, чтобы разбить большое, сложное программное обеспечение на небольшие, независимые сервисы. Каждый такой компонент выполняет одну конкретную функцию и работает как отдельный мини-проект. В отличие от монолита, где все части системы тесно переплетены и зависят друг от друга, здесь автономный модуль можно разрабатывать, обновлять и масштабировать независимо.

Это ключевое отличие дает командам гибкость. Например, один сервис, отвечающий за обработку платежей, можно написать на Java, а другой, аналитический, — на Python. Использование различных технологий в рамках одного приложения становится реальностью.

Именно эта особенность делает микросервисную архитектуру таким привлекательным вариантом для крупных предприятий, которые стремятся к гибкости и скорости.

Монолит vs Microservices: ключевое сравнение для бизнеса

Чтобы понять, подходит ли вам микросервисная архитектура, нужно честно оценить сильные и слабые стороны текущего подхода.

Монолитная архитектура — это простой и проверенный временем вариант. На старте проекта она идеальна:

Простой процесс разработки: все в одном месте, не нужно настраивать сложное взаимодействие.

Высокая скорость работы: все компоненты находятся в одном процессе.

Небольшие операционные затраты: нужно развернуть и следить всего за одним приложением.

Однако по мере роста бизнеса и усложнения системы проявляются недостатки монолита. Любое, даже небольшое изменение, требует полного переразвертывания всего монолитного приложения. Невозможно обновить один модуль, не затронув все остальные. Это тормозит развитие и повышает риски.

Вот здесь и раскрываются преимущества использования микросервисной архитектуры:

-

Каждый сервис состоит из автономных компонентов и отвечает за свою задачу.

-

Возможность использовать лучший инструмент для каждой конкретной функции.

-

Сбой в одном сервисе не приводит к падению всей системы, что обеспечение высокой отказоустойчивости.

Переход с монолита на микросервисы — это инвестиция. Она оправдана, когда скорость выхода новых функций и стабильность системы становятся ключевыми факторами для бизнеса.

Когда микросервисный подход подходит вашей компании

Решение о переходе с монолита на микросервисы должно основываться на четких критериях, а не на слепом следовании тренду.

Во-первых, оцените команду. Микросервисная архитектура идеально подходит для компаний с множеством разработчиков (50+), разбитых на независимые, ориентированные на разные функции команды. Каждая такая команда может владеть своим сервисом от и до.

Во-вторых, посмотрите на проект. Переход приложения на микросервисы имеет смысл, если:

-

Это сложная система с десятками модулей.

-

Есть высокие требования к производительности отдельных частей (например, пиковые нагрузки на сервис бронирования).

-

Требуется выпускать обновления независимо и очень часто.

В-третьих, важна технологическая готовность. Наличие DevOps-культуры, опыт работы с контейнерами (Docker) и API — это must-have. Без этого сложность внедрения может оказаться неподъемной.

Основные недостатки и ограничения

Микросервисная архитектура — не серебряная пуля. У нее есть серьезные недостатки, которые важно учитывать.

Этот подход точно не нужный для:

-

Небольших стартапов с простыми задачами.

-

Создания MVP, где главная задача — быстро проверить гипотезу.

Ключевые ограничения включают:

-

Сложность обеспечения консистентности данных между различными сервисами.

-

Высокие требования к мониторингу: отслеживать работу распределенной системы гораздо труднее, чем одного монолита.

-

Резкий рост операционных расходов: потребуются мощные инструменты для оркестрации (Kubernetes), API Gateway, системы логирования и мониторинга.

Главный вывод: не стоит переходить на микросервисы только потому, что это модно. Это дорогой и сложный подход, который должен быть оправдан бизнес-потребностями.

Ключевые принципы проектирования

Если вы все же решились на переход, правильное проектирование — залог успеха. Основной метод выделения границ сервисов — Domain-Driven Design (DDD). Один микросервис = одна бизнес-функция (например, «Управление пользователями», «Оплата», «Каталог товаров»).

Для взаимодействия между различными сервисами используют два основных способа:

-

API over HTTP для синхронных запросов.

-

Очереди в брокерах или СУБД для асинхронного обмена сообщениями.

-

API Gateway выступает в роли единой точки входа, которая перенаправляет запросы клиентов нужному сервису, упрощая клиентский код и централизуя управление.

Существуют более 25 проверенных паттернов, которые решают типичные проблемы. Давайте рассмотрим основные:

-

Database per Service: у каждого сервиса своя база данных, что гарантирует его автономность.

-

Circuit Breaker («Предохранитель») предотвращает лавинообразный отказ, если один из сервисов перестает отвечать.

-

Service Discovery позволяет сервисам автоматически находить друг друга в сети.

Современный набор инструментов для работы с микросервисами включает Docker для контейнеризации и Kubernetes для оркестрации множества сервисов.

Пошаговое внедрение: программа для компании

Переход с монолита на микросервисы — это марафон, а не спринт. Вот примерный план действий:

-

Аудит и подготовка. Тщательно проанализируйте текущий монолит. Разделите его на доменные области и определите границы будущих сервисов. Оцените, готова ли команда к изменениям.

-

Выбор первого кандидата. Начните с самого независимого и ценного для бизнеса модуля. Создайте его MVP, настройте API для связи с монолитом и проверьте работу в бою.

-

Обеспечение инфраструктуры. Без мощной инфраструктуры не обойтись. Настройте платформу оркестрации (Kubernetes), внедрите API Gateway (Kong, Zuul) и разверните систему мониторинга (Prometheus+Grafana или другие системы).

-

Миграция данных. Самый сложный этап. Аккуратно разделите данные, настройте синхронизацию и проведите exhaustive-тестирование, чтобы убедиться, что все различные сервисы корректно взаимодействуют друг с другом.

-

Масштабирование подхода. После успешного переноса первого сервиса действуйте по той же схеме, постепенно вытесняя функционал монолита. Постоянно обучайте команду новым практикам.

Типичные ошибки компаний

Самая частая и критичная ошибка — преждевременный переход, когда монолит еще прекрасно справляется со своими задачами. Другая проблема — неправильное проектирование границ, ведущее к созданию либо слишком мелких «нано-сервисов», либо к сохранению сильной связанности между компонентами.

Многие недооценивают сложность наблюдения за распределенной системой. Отсутствие централизованного логирования превращает поиск бага в кошмар. Также компании часто игнорируют рост операционных затрат и организационные изменения, которые требуются от команды.

Заключение: экспертные рекомендации

Итак, когда же стоит переходить?

Стартапам: начинайте с монолитной архитектуры. Это просто, быстро и дешево. Переходите на микросервисы только тогда, когда упретесь в ограничения монолита.

Растущим компаниям: взвесьте готовность команды и инфраструктуры. Начните с пилотного проекта.

Крупным enterprise: используйте микросервисную архитектуру для критически важных и высоконагруженных компонентов, где нужны независимость и гибкость.

Ключевые индикаторы успеха — это зрелая DevOps-культура, бизнес-процессы, позволяющие командам работать автономно, и понимание, что этот переход делается для бизнеса, а не ради технологий.

Микросервисная архитектура разбивает приложение на части, чтобы дать ему новую жизнь, масштабируемость и скорость. Но это сложный путь. Подходите к нему с умом, и ваша система выйдет на новый уровень.